来源:刑辩痴人刘平凡律师网 日期:2025/4/8 9:58:13 浏览:43

引言:赌石是一种商业交易,应当遵循诚实信用原则。由于国家对赌石行业并未出台相应的法律法规进行调整,再加之翡翠原石产地并未被纳入国家珠宝玉石鉴定标准等多种因素,造成了目前赌石行为存在认定争议的现状。

本律师团队接下来就赌石行为的相关问题发表系列文章,抛砖引玉,希望与业内法律人士进行探讨。

基本案情:从商业交易到刑事诈骗

2019年4月,云南玉石商人张某省通过中间人张某林、陶某军,将一块标价8000万元的翡翠原石售予河北某钢铁企业董事长马某波。原石切割后估值仅436.97万元(业内称“切垮”),马某波以“虚构产地”为由报案,指控张某省等人将危地马拉翡翠谎称为缅甸木那坑口翡翠,涉嫌诈骗。

2025年3月17日,河北省霸州市法院对备受瞩目的“中国赌石第一案”作出一审判决,玉石商人张某省、张某林因诈骗罪分别获刑15年与10年,陶某军无罪。此案因涉及赌石行业的核心规则与刑法中诈骗罪的认定争议,引发司法界与玉石行业震荡。

本案认定争议

首先,本案控方的认定逻辑为:张某省将危地马拉料谎称是缅甸木那料(缅甸木那场口是业界公认的世界顶级翡翠产区,市场认可度远高于危地马拉),并且保证“帝王绿”“冰种”,这属于诈骗罪中的虚构事实,被害人马某波基于此产生认识错误并支付了远超实际价值的天价款项,导致了马某波遭受巨额财产损失。此外,陕西某鉴定机构出具了本案中翡翠原石的产地倾向于危地马拉的倾向性鉴定意见。因此应当以诈骗罪定罪处罚。

但是之所以本案存在争议的原因在于,其一,赌石行业的共识认为,“赌石”的核心风险在于原石内部品质,而“产地”并非交易必备要素。云南省石产业促进委员会专家认为,赌石过程中,辨别真假的依据是原石有无任何人工造假,包括有无皮壳造假、开口造假、芯子造假、颜色造假、掩盖残缺造假、挖空增透造假、天窗造假等。如果这些环节中有造假行为,就是假的。在赌石行为中,产地不是辨别真假的依据。业内专家杨德立介绍,场口不是原石交易的核心内容,在翡翠原石交易中,一块原石可能数次易手,其在辗转交易的过程中,并不会被标注原场口的信息。“在原石的公盘交易中,卖家出于商业习惯也会标榜自己商品的场口,但主要还是看买方有没有这个鉴别能力。”因此可以认为,赌石仅需排除物理造假(如染色、拼接),产地争议属商业风险范畴,这属于赌石行业的惯例。

其二,国家珠宝玉石鉴定标准(GB/T 16553-2017)未将产地纳入鉴定范围,场口信息更多是商业宣传。而一审法院将倾向性的鉴定意见作为定案的依据,那么作为前提,鉴定机构是否具备本案原石的鉴定资质,则又成为另一大争议点。

本案个人意见

在国家没有出台相应的法律规范以及对翡翠原石原产地的鉴定标准之前,本案虚构产地的行为不应认定为虚构事实,不应认定为诈骗罪。理由如下:

第一,赌石行业目前没有明确的法律规范进行调整,因此,应当首先遵循赌石行业的规则或者惯例,即原石造假应仅限于其本身是否被拼接、染色、挖空增透等物理上的人工造假,而不包括原产地的真实性与否,原产地应当属于买家自行鉴别判断的范畴。

第二,赌石交易本质上属于射幸行为,交易之后对翡翠原石的“切涨”或者“切垮”具有不确定性,也即任何人无法事先预判原石皮壳包裹下的内部品质,只能通过自己的经验加以辅助判别。而张某省并未对涉案原石本身进行过物理上的造假,因此不存在蓄意诈骗的情况。另外本案中马某波属于行业内人士,具有一定的认识和鉴别能力,对于切垮的原石应当自担风险,不应在原石切开后因为原石未达预期而诉诸刑事控告。

第三,根据刑法的谦抑性原则,完全可以将原石产地、场口的商业夸大、主观描述的情形通过民事途径解决,以避免刑事打击圈扩大阻挠商业交易的自由,破坏交易市场。考虑到本案是赌石交易涉刑的第一案,本案的判决将会在行业内引起震荡作用,也会对之后法院的判决起到指引作用,因此应当慎重。

最后,本案被告人张某省已经提起上诉,二审在即。我们希望国家尽快出台相应的法律法规,以及翡翠产地鉴定的国家标准,避免司法裁判陷入主观性。

台湾A公司,2003年在深圳注册,长期生产电子元器件,各类生

L为H公司的总经理及实际经营者。H公司为Z公司的合作公司,从

程先华律师近年来接手许多合同诈骗罪类案件,而诈骗名目有民族资

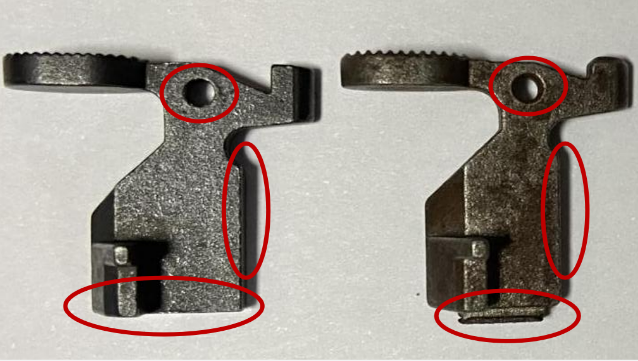

近年来,互联网销售的便利,仿真枪在我国市场上流通越发增多。伴

伙年轻人包厢唱歌因口角而发生打斗,后陆续去医院处理伤口。不料